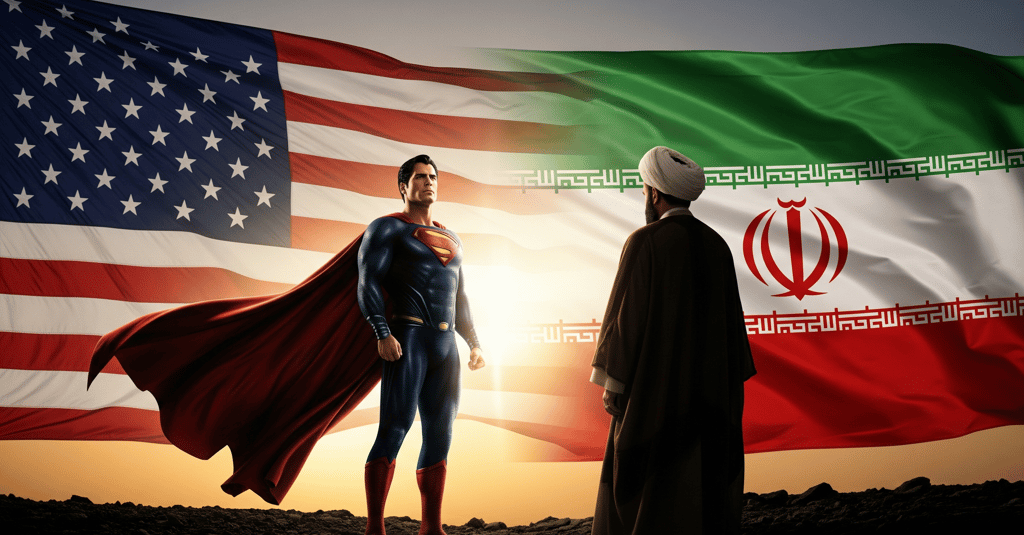

Entre la Force Qods et Superman: Pourquoi les Arabes préfèrent-ils les États-Unis à l’Iran?

Cet article explique en détail pourquoi les États-Unis réussissent à attirer durablement les Arabes grâce à leur soft power efficace, alors que l’Iran échoue.

Bilal Nour Al Deen

6/30/20255 min temps de lecture

Au Moyen-Orient, comme partout dans le monde, les batailles ne se jouent pas uniquement entre États et alliances armées. La véritable bataille est une bataille de récits : séduction plutôt que domination, attractivité plutôt que contrainte. Il semble que ce soit cela que les États-Unis ont maîtrisé, tandis que l’Iran et ses alliés ne l’ont pas compris. Les États-Unis n’ont pas réussi parce qu’ils sont plus idéaux ou innocents, mais parce que leurs outils culturels ont été, et restent, plus développés et interconnectés.

Depuis la victoire de la révolution iranienne en 1979, l’Iran a bâti son projet géopolitique sur l’idée de résister à l’impérialisme occidental, dont les États-Unis sont le fer de lance, ainsi qu’à Israël, avec pour but ultime la libération de la Palestine. En 1988, l’Iran a créé au sein de la Garde révolutionnaire ce qu’on appelle la « Force Qods » et a instauré la « Journée de Jérusalem ». Téhéran s’est présentée comme le défenseur des opprimés. Mais, après 45 ans, ce modèle seul semble insuffisant. Il est clair que la révolution continue à parler, alors que les peuples arabes ont depuis longtemps cessé d’écouter, tournant l’oreille vers l’Américain, qui a su proposer un modèle intelligent séduisant les populations, ne racontant pas forcément la vérité, mais des histoires que les Arabes veulent croire.

Les outils et méthodes d’influence diffèrent entre les États-Unis et l’Iran, chaque camp s’appuyant sur des moyens et des visions différents pour communiquer avec les peuples arabes et conquérir leurs cœurs et esprits. Cette différence explique le succès de l’un et le recul de l’autre dans la bataille des récits influents.

Netflix vs "Press TV"

Sur le plan médiatique, certains outils iraniens comme les chaînes « Al-Alam » et « Press TV » jouent un rôle marginal et limité dans le paysage régional, dominé par des chaînes plus populaires comme CNN ou Sky News, largement suivies dans le monde arabe. De plus, l’impact culturel fort d’Hollywood, qui produit des contenus divertissants attirant des millions de téléspectateurs arabes, rend difficile la concurrence ou l’imposition d’une présence iranienne dans cet espace médiatique diversifié.

Par conséquent, « Al-Alam » et « Press TV » restent limitées en diffusion et en influence. Peu d’Arabes reconnaissent la musique d’ouverture des journaux d’« Al-Alam », s’ils les regardent. Même la chaîne « Al-Manar », interdite sur les satellites depuis des années, n’a pas créé de chaîne YouTube ou de plateforme numérique moderne, se contentant d’un simple site d’information dépassé. Le système culturel iranien est limité en créativité.

Alors qu’à une époque le président américain Donald Trump tentait d’acheter l’application chinoise TikTok, l’Iran n’a pas produit une seule plateforme rivalisant avec Facebook ou Twitter. Où est l’étoile iranienne de TikTok adoptée par les jeunes Arabes ? Où est l’alternative iranienne à Netflix capable de transcender les divisions confessionnelles ? Pourquoi Superman est-il présenté comme le sauveur de l’humanité tandis que le héros iranien « contrôle cinq capitales arabes » ? Comment les entreprises américaines envahissent-elles les marchés mondiaux avec leurs films et séries, alors que le consommateur arabe ne peut citer un seul produit iranien ? À la place, le soft power iranien reste cantonné à des institutions comme l’Université Al-Mustafa à Qom ou les sanctuaires de Karbala — essentielles à l’identité chiite, certes, mais sans véritable attrait pour le public arabe plus large. Peut-être que le cinéma iranien emblématique est une exception !

« Mort à l’Amérique » et l’ingéniosité de Washington

L’Agence américaine pour le développement international (USAID), la diplomatie culturelle et la rhétorique polie sont des outils qu’a utilisés Washington pour ses intérêts. Les États-Unis ont créé plusieurs centres culturels dans le monde arabe, soutenant des associations sans toujours vérifier leurs affiliations, et dialoguant avec les élites arabes sans se préoccuper de leurs orientations. Oui, ils ont percé le secret. Le contribuable texan ne sait pas où est Beyrouth, mais l’administration américaine a compris qu’investir ses impôts dans la rénovation d’un parc ou l’installation de panneaux solaires dans une école a un impact fort sur la perception que les Libanais ont des États-Unis — qui occupent ici, détruisent là-bas. Les institutions américaines ont mené plus d’un projet dans des villages chiites déclarant « Mort à l’Amérique », accueillant et intégrant des centaines de Libanais chiites. L’Iran, quant à lui, n’a soutenu que ses coreligionnaires, et lorsqu’il a envisagé d’autres groupes, ce fut pour les chiiser — et les preuves abondent.

À titre d’exemple, l’ancienne ambassadrice américaine à Beyrouth, Dorothy Shea, distribuait des masques aux passants durant la pandémie de Covid-19 devant l’ambassade américaine. Les partisans de l’Iran au Liban s’en moquaient, mais certains se sont demandé pourquoi l’ambassadeur iranien ne s’approchait pas des Libanais ainsi. Chaque État agit ainsi !

Trump danse, Khamenei réprime

Sur le plan politique, l’Iran a adopté un discours figé et chargé de sectarisme, soutenu par des actions et déclarations imprudentes. De son intervention dans la guerre syrienne et son soutien au régime de Bachar al-Assad, qui a réprimé les aspirations de la majorité sunnite, à l’hégémonie excessive du Hezbollah au Liban, engendrant oppression et contrôle étatique, tout cela a terni l’image de Téhéran et creusé un profond ressentiment dans le monde arabe, qui n’a toujours pas été résorbé et ne le sera peut-être pas avant plusieurs décennies. Cette hostilité ne s’est pas manifestée envers les États-Unis, malgré leur rôle dans la chute de l’Irak et de l’Afghanistan, leur soutien à Israël, et leur domination toujours plus forte au Moyen-Orient.

Cela ne signifie pas que le soft power américain soit moralement supérieur. Le monde arabe sait bien que l’Amérique n’est pas un agneau docile et qu’elle applique des standards à double tranchant. Mais les populations sont réalistes et peuvent tenir deux idées en même temps : que l’Amérique agit parfois injustement, mais qu’elle offre des opportunités que l’Iran et ses alliés ne proposent pas. L’Iran a bâti son empire depuis 45 ans et s’est étendu dans plusieurs pays arabes, mais une vidéo d’un jeune homme giflant dans les rues de Damas a anéanti son projet en 90 secondes. Comme dit le proverbe, l’Iran tisse son tapis en 30 ans et le vend en 30 secondes. Le sort s’est retourné contre le magicien.

Oui, l’Iran a soutenu la Palestine. Oui, elle a épaulé le Hezbollah quand les régimes arabes l’ont abandonné. Mais elle a oublié comment séduire les peuples. Si elle veut réellement rivaliser pour une place au théâtre moyen-oriental, elle doit faire plus que résister. Elle doit inspirer. Et jusqu’à présent, elle n’a pas appris comment.